ফালগুনী রায়ের কবিতায় সত্তা ও অন্যান্য ডিসকোর্স ।। মমিন মানব ।। ২য় পর্ব

ফালগুনী রায়ের কবিতায় সত্তার ডিসকোর্স: সত্তার প্রকাশ বা উম্মোচন

ব্যক্তি ও ব্যক্তির সম্পর্ক যেখানে স্বাধিন যেখানে একে অপরের উপর ক্ষমতায়িত নয়, সেখানে সে নিজের অস্তিত্ব নির্ধারন করতে পারে। ব্যক্তি বা সমাজ বা রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে অন্যের অস্তিত্ব লীন করে নিজের ক্ষমতায়নের জন্যে ব্যবহার করে। সেই রূপান্তর হয় জোরপূর্বক অথবা স্বেচ্ছায়।

স্বেচ্ছায় বলতে আপাত দৃষ্টিতে স্বেচ্ছায়। কিন্তু এখানে ব্যক্তি মানসিক বা দার্শনিক বা চিন্তাগতভাবে পরাধিন থাকায় নিজের স্বাধিন ক্ষমতা বুঝতে অক্ষম। তখোন তার ক্ষমতা তথা অস্তিত্ব সে বুঝতে পারে না। তার মঝে আমি বলতে কিছু থাকে না। ব্যক্তির মাঝে আমিই তাই ব্যক্তিকে অস্তিত্ববান করে।

এই আমি কিয়েরকেগার্দের inwardness এবঙ সার্ত্রের alertness

Man simply is. Not that he is simply what he conceives himself to be, but he is what he wills, and as he conceives himself after already existing – as he wills to be after that leap towards existence. Man is nothing else but that which he makes of himself. That is the first principle of existentialism. (1946, Jean-Paul Sartre)

১

আমি মানুষ একজন প্রেম-পেচ্ছাব দুটোই করতে পারি। পৃ ২৮

২

আমি বালিকার জন্যে কেটে ফেলেছি আমার রাজহাস। পৃ ৩০

৩

আমি ঈশ্বর কিম্বা শুয়োরের সন্তান নই

স্রেফ মানুষের বাচ্চা।

৪

আমি একদিন করেছিলুম শোকপালন বন্ধ করে মাস্টারবেশন। পৃ ৫৩

৫

আমি মদ খেয়ে কবিতা পড়ি পৃ ২১

৬

আমি নেশাগ্রস্থ পৃ ১৫

৭

আমি রবীন্দ্রনাথও হতে চাই না

রঘু ডাকাতও হতে চাই না পৃ ১১

৮

আমি ফালগুনী রায় হতে চাই

শুধু ফালগুনী রায় পৃ ১১

৯

আমি এখন তৈরি হয়ে নিচ্ছি

(দ্বিতীয় ইনিংসের সেঞ্চুরি করার জন্যে) পৃ ১১

এভাবে ফালগুনী রায় প্রকাশ করছে নিজের অস্তিত্ব। সার্ত্রের মতে সত্তার উম্মোচন বা অস্তিত্ব মূলত নির্ভর করে তিনটি অবস্থা/বিষয়ের উপর।

ক. মানুষ

খ. সমাজ

গ. সমাজ ও মানুষের মধ্যকার বিভিন্ন সম্পর্ক

এই বিষয়গুলোর মধ্যে বেঁচে থাকার তাতপর্য্য খোঁজাই হলো মানুষ হিসেবে সত্তার উম্মোচন। এবঙ এই সত্তার সন্ধান পাওয়া যায় ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে। যেমন:

১। যৌনতা

২। প্রেম

৩। স্বাধিনতা

৪। স্বিকৃতি

৫। ব্যক্তিত্ব

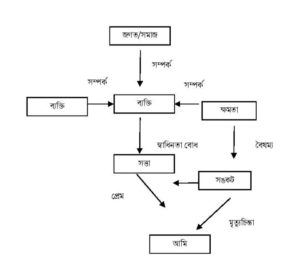

ফালগুনী রায়ের কবিতায় সত্তার ফ্লোচার্ট

সমাজ বা বাস্তবতায় বিভিন্ন মূহুর্তে মানুষ আমিকে অনুভব করে। এই আমিই মূল। সত্তার সত্য।

১

আমি যেভাবে জানি

অস্তিত্বের অনস্তিত্বে অবিশ্বাসী সার্ত্রের প্রোফাইল

২

পবিবেশ না, প্রয়োজন পৃ ২৮

হাঙরি আন্দোলন ও ফালগুনী রায়ের কবিতা

১৯৬১ সালের নভেম্বরে পাটনা শহর থেকে একটি ইশতাহার প্রকাশের মাধ্যমে হাংরি আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন সমীর রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং হারাধন ধাড়া ওরফে দেবী রায়।কবি মলয় রায় চৌধুরী বলেছেন যে স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতিয়তাবাদী নেতারা যে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা টকে গিয়ে পচতে শুরু করেছে উত্তর ঔপনিবেশিক কালখন্ডে। ওসওয়াল্ড স্পেংলার এর লেখা “The Decline of the West” বইটির মূল বক্তব্য থেকে তিনি এই আন্দোলনের দর্শন গড়ে তুলেছিলেন।

হাঙরি কিঙবদন্তি সুবিমল বসাক বলেন, জেব্রা প্রথম সংখ্যা এবং হাংরি জেনারেশানের লিফলেটগুলি ফালগুনীকে টেনে এনেছিল আমার কাছে।মনে পড়ে, সেদিন ফালগুনীকে নিয়ে শেয়ালদা স্টেশানে বসে অনেকক্ষণ গল্প করি।ফালগুনী সদ্য পাঠ-সমাপ্ত কবিতার গোছা থেকে একটি কবিতা দেয়, মাত্র একটি।জেব্রা দ্বিতীয় সংখ্যার প্রস্তুতি চলছিল, এবং ঐ কবিতা ছাপা হয়।

৭ জুন ১৯৪৫: জন্ম

১৫ আগস্ট ১৯৭৩: প্রকাশিত হয় নষ্ট আত্মার টেলিভিশন। বাসুদেব দাশগুপ্তের প্রকাশনায় ছোট সাজসজ্জাছাড়া ১৬ পৃষ্ঠা, হাফ ক্রাউনে, চটি —এই কবিতা-পুস্তক।

৩১ মে ১৯৮১: মৃত্যু

সদ্য প্রয়াত ফালগুনীর স্মরণসভা উপলক্ষ্যে হাংরি জেনারেশানের অন্যতম গদ্যাকার সুভাষ ঘোষ এর আমন্ত্রণপত্র।

কবি ফালগুনী রায় স্মরণ-সভা

[জন্মঃ ৭ জুন ১৯৪৫।। মৃত্যুঃ ৩১ মে, ১৯৮১]

স্থানঃ রতন বাবু ঘাট শ্মশান, বরানগর

সময় ২৫ শে জুলাই, ১৯৮১, বিকেল ৪টে

বন্ধু!

মানুষ জন্মে, মানুষ মরে যায়, মৃত্যুর আগে স্মারক হিসাবে কত কি রেখে যায় মানুষ- রেখে যায় কেউ কেউ নষ্ট শস্য, সিফিলিস, পূর্ণ সিন্দুক, নিজের কবর নিজে খু’ড়ে তার উপর স্বনামাঙ্কিত ৩২-তলা বাড়ী- কেউ কেউ আবার প্রজন্ম-বিধ্বংসী মারণ-বটিকাও রেখে যায়- রেখে যায় মাংসের উত্তরাধিকার, সাদাবিধবা বা বন্দেগী জনাব” গাওয়ার জন্য ভাড়াটে ভাঁড়-

আমাদের কবি ফালগুনী “নষ্ট আত্মার টেলিভিসন” ও আত্মার চালিকা শক্তি বাঁশী ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারেননি-

উপরিউক্ত তারিখে ও স্থানে ফালগুনীর বন্ধুরাঃ

শৈলেশ্বর, প্রদীপ, বাসুদেব, সুবো, সুবিমল, আপ্পা, অরূণেশ, সেলিম, জীবতোষ, অরুণ, সূরর্য, কমলেশ, বৈদ্য প্রমুখেরা সমবেত হবেন ও স্মরণ করবেন তাঁদের হারানো স্বজনকে-

আপনিও যদি ওঁর স্বজন আসুন ওইদিন আপনিও-

মানুষ, মানুষের মৃত্যু ঘটায়- মানুষ, মানুষকে অমরতা দেয়-

আহবায়ক,

সুভাস ঘোষ

বাউরিপাড়া, চন্দননগর

মাদারার সিম্বলিক পিতা ও ফালগুনী রায়ের রবীন্দ্রনাথ

উচ্চবৃত্ত বা সঙস্কৃতি নির্ভর বাঙলা কবিতাকে তার সাধু সাধু ভাবকে চিহ্নিত ও শিরচ্ছেদ করে মূলত বাঙলা কবিতার ভাষাকে ডিকন্সট্রাকশন করা হয়েছে সোনার তরীর রবীন্দ্রনাথকে। সোনার তরী ডিকন্সট্রাকশন করে মূলত দুই বিঘার জমির জমিদারকে মানুষের ধর্মের মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথকেই ডিকন্সট্রাকশন কর রবীন্দ্রনাথে পৌঁছাতে চেয়েছেন।

ভাষা বা কবিতা বা সময়ের সমালোচনা করে ফালগুনী রায় মূলত ভাষা অথবা কবিতায় আবার তার সময়ের ভিতরে যাপন করতে চেয়েছেন।কবির এই উম্মোচন রোমান্টিসিজমের বিপরিতে আধুনিক মানুষের উম্মোচন। তার সত্তার উম্মোচন।

কবির সত্তার এই উম্মোচন দর্শনগতভাবে নতুন এক ভাষার সৃষ্টি করেছে। সাধুজনের ভাষাকে ইতর জনের ভাষায় সরিয়ে দিয়ে এই দিয়ে কবিতা লিখে কবিতাকে মূলত কবির সমাজ ও কবিতার বিষয়ে অনুকূলে বা অনুকরনে অনুনায়িত/সাজানো হয়েছে।

১

আমি তাদের বলেছি: আমি রবীন্দ্রনাথও হতে চাই না

রঘু ডাকাতও হতে চাই না- আমি ফালগুনী রায় হতে চাই

শুধু ফালগুনী রায়। পৃ ১১

২

আমি রবীন্দ্রনাথ হতে চাই না- হতে চাই না রঘু ডাকাত

আমি ফালগুনী রায় হতে চাই- শুধু ফালগুনী রায়। পৃ ১৬

৩

যে মেয়েটা বেনী দুলিয়ে গীতবিতানের নীল সোয়েটার প্রেমিক নিয়ে আমার দিকে ঘেন্না মেশানো থু থু ছুঁড়ে চলে গ্যালো হেদুয়ার রঙিন ছাতার তলায়- তার গলায় রবীন্দ্রনাথের গান গুনবো ইচ্ছে আছে। পৃ ১৮

৪

বিশ্ব হতে হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নলোকের চাবি দিয়ে

আস্তিক রবীন্দ্রনাথ আমায় ঠেঙিয়েছেন ভীষণ। পৃ ২০

৫

কানের কাছে কখনো রবীন্দ্রনাথের গান পৃ ২৪

এছাড়া ফালগুনী রায়ের কোনো উপায় অথবা বিকল্প রাস্তা ছিলো না। তার কবিতার বিষয় তার নিজস্ব সমাজ নিজস্ব সময় ও নিজস্ব যন্ত্রণার অনুসঙ্গ। নিজস্ব ভাষার অনুসন্ধান ছাড়া তার অন্য কোনো রাস্তা ছিলো না। তাই রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী টাইপের ভাষাকে নামিয়ে এনেছেন দুস্থ কৃষকের কোছড়ে।

ভাষার আপাত রূপ লিখিত ভাষা। যা মূলত কতোগুলো সঙকেত। ভাষার প্রকৃত রূপও কতোগুলো সঙকেত। সামাজিক সঙকেত। রাজনৈতিক সঙকেত। ধর্মিয় সঙকেত। কবির সত্তার উম্মোচনও হয় এই সব সঙকেত দিয়ে। কিন্তু কবিতার আপাত প্রকাশ হচ্ছে অনেকগুলো ভাষিক সঙকেতের সমন্নয় বা সজ্জা।

এই ভাষিক সঙকেতের মাধ্যমেই কবিকে তার সত্তার উম্মোচন করতে হয়। এই উম্মোচনই হলো সাবজেক্টিভিজম।

১

আমি বাবা-মার ভালোবাসার আড়ালে যৌন বুনিয়াদ। পৃ১৬

২

মা তোমার যৌনতা আমৃত্যু বাবার চিতার সঙ্গে লেপটে থাকবে বলে আমি তোমায় ঈর্ষা করছি। পৃ ২২

৩

আমার ভেতরে আছে স্মৃতির করব

শব্দের অন্তহীন খনি। পৃ ২৫

৪

নিদ্রায় নেমে আসে স্বপ্নিল জাগরন। পৃ ২৬

৫

দেহের ভিতরের বিস্ময়ের দেবতা

মনের মধ্যে কবিতা লেখার জন্যে নেশা করে কাব্য-ভাবনায় অনিচ্ছা জাগায়। পৃ ২৬

৬

বিপ্লবীদের পাইপগান পৃ ২৭

সাবজেকটিভিটি ও ফালগুনী রয়ের সোনার তরী প্রসঙ্গ

যত চাও তত লও তরণী-’পরে।

আর আছে?— আর নাই, দিয়েছি ভরে।

এতকাল নদীকূলে

যাহা লয়ে ছিনু ভুলে

সকলি দিলাম তুলে

থরে বিথরে—

এখন আমারে লহ করুণা করে।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই— ছোটো সে তরী

আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।

শ্রাবণগগন ঘিরে

ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,

শূন্য নদীর তীরে

রহিনু পড়ি—

যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

(সোনার তরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমি রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে চেষ্টা করি পানের দোকানে

আমি সোনার তরীর সব ধান লুট করে বিলিয়ে দিবো

শান্তি নিকেতনের ভিখিরিদের ভেতর।

তারপর খালি নৌকায় চেপে গান গাইব বাইশে শ্রাবণের

জলভর্তি কর্পোরেশনের কলকতায়

কে যাবি পারে ওগো তোরা কে

রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির মাধ্যমে তার সোনার তরী’র প্রসঙ্গে জানা যায়, সোনার তরী রচনাকালে তিনি ছিলেন পদ্মার মাঝে জমিদারি বোটে। অথৈ পানি-আকাশে কালো মেঘ, ওপারে গাছপালার ঘন ছায়ার মধ্যে গ্রামগুলো, বর্ষার পরিপূর্ণ পদ্মা খরস্রোতে বয়ে চলছে। মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটছে ফেনা। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাঁচাধানে বোঝাই চাষীদের ডিঙি নৌকা হু-হু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলছে। ভরা-পদ্মার ঐ বাদল-দিনের ছবি ‘সোনার তরী’ কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত।

Art is subjectivism: সার্ত্রেকে উতসর্গ করা কবিতার ব্যাখ্যা।

ভাষা কখনো সরল স্বচ্ছ হতে পারে না। ভাষার অন্তরে বাইরে তার শ্রেণি উপাদানে টইটুম্বুর। আমি সাবজেক্ট হলে অবজেক্ট হবে অপর। অপর যখোন আমাকে অবজেক্ট করে ভাষাগঠন করে সেখানে অপরকে তুলে দিয়ে আমি বসিয়ে দিলেই সাবজেক্টাইজেশন হয় না। সাবজেক্টাইজেশন হলো একাধিন ক্রিয়ার একটা ফলাফল।

১. মানোভাষা

২. সমাজভাষা

৩. শব্দতত্ত্ব

৪. চিহ্নবিদ্যা

৫. বাগার্থবিদ্যা

৬. ব্যবকরণ এমনকি বাক্যগঠনও এই সাবজেক্টাইজেশনের স্বিকার।

তাই অপর (সাবঅলটার্ন) যখোন নিজের সাহিত্য রচনা করে তাকে ১ থেকে ৬ সহ আরও আরও ডিসকোর্সগুলোর আরোপ করেই নিজেকে সাবজেক্টাইজড করতে হয়। সাবজেক্ট হয়ে যে ভাষার সৃষ্টি সেখানে সাবজেক্টকে অবজেক্ট করে ব্যবহারের সরল কৌশল আসলে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার কারন ভাষার প্রকৌশল বা ম্যাকানিজম আমূলে পালটাতে না পারা।

ভাষার উপাদানগুলো এবঙ ভাষার উতপাদক শক্তিগুলো তালিকা করার চেষ্টা করা হলো।

কোনো বাক্য S+V+O শাসক দ্বারা উতপাদিন হলে S>0’; 0>S’

S’ (=O)+V এর শেণিগত পরিবর্তন + O’(=S)

!

অর্থ

বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ (ক্রিয়াপদ)

হলেই সাবজেক্টাইজেশন হয় না।

কিয়েরকেগার্দ: সাবজেকটিভিটি বলতে মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে সামগ্রিক চেতনাকে বুঝিয়েছেন।

১৭ পৃষ্ঠা – সাবজেকটিভিটি

ইন্টার-সাবজেকটিভিটি

মৃ্ত্যুচিন্তা

!

অস্তিত্ববাদের বাহিপ্রকাশ

ফালগুনী রায়ের কবিতায় সত্তার কাঠামো ও স্বাধিনতা

মূলত ফালগুনী রায়ের সত্তার কাঠামো নির্ভর করবে তার অস্তিত্তের সাথে স্বাধিনতার সম্পর্কে।

ফালগুনা রয়ের কবিতায় এই স্বাধিনতার প্রশ্নগুলো

কিন্তু জন্মগত পরিস্থিতি (সার্ত্রের মতে) স্বাধিনতার বাধা নয়। পরিবার পরিস্থিতি জন্মসূত্র দিয়ে মানুষ শর্তাধিন। এবঙ নির্দিষ্ট। এগুলো মূলত দৈহিক অবস্থান। স্বাধিনতা প্রথমত মানুসিক অবস্থার (বর্তমান) বহিপ্রকাশ, যা বস্তুগত রূপান্তরের চাবিকাঠি (ভবিষ্যত)। হাত পা চোখ তার শরিরের সাথে বাধা।চাইলেই চোখকে নাকের জায়গায় জায়গায় যেমোন বসানোর মতোন স্বাধিনতা আমাদের নাই। চাইলেই আমার পরিবার অথবা জন্মসূত্রকে আমি ছিন্ন করতে পারি না। হয়েতা চাইলে অস্বিকার করতে পরি। কিন্তু অস্বিকার করে ক্রোমোজমের পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কিন্তু মন/চিন্তায় মানুষ স্বাধিন। সেখানে তার সত্তা মানে ব্যক্তিসত্তা সম্পর্ক তৈরি করে।

**

লাইন ক ধরে তাই বাস্তবের সাতে সত্তার সম্পর্ক তৈরি হয়।

হাইডেগার তাই মানুষের আত্মপ্রকাশের পটভুমি বলতে সমাজ বা বাস্তবতাকে বুঝিয়েছিলেন।

!

আমি

!

ইশ্বর (সুফি)

!

সমাজ/বাস্তব

দেকার্তের আমি ভাবি তাই আমি আছি কিঙবা রবিন্দ্রনাথের আমার চিন্তার রঙে সবুজ সত্তার এই স্বিকৃতি বা সিকারোক্তি দিতে পারেনি ফালগুনী রায়।

মানুষের জন্ম তার পিতা মাতার যৌন কামনার ফল ছাড়া আর কিছু কি না? পৃ-২৯

এখানে কিছুতেই কিয়েকাগার্দের ইশ্বর ইচ্ছায় বা অবহেলার মতোন পিতামাতার আনন্দ বা আগ্রহকেই সত্তার প্রথম কারন হিসেবে দেখেছে

ফালগুনী রায়ে ক্রোমোজমের কবিতা।

নিজের অস্তিত্ব নির্ভর করে একজন মানুষ কতোটুকু স্বাধিন তার উপর। একজন পরাধিন মানুষকে কখোনও অস্তিত্বশিল মানুষ বলা তাই অসম্ভব।

সত্তার সঙকট ও ফালগুনী রায়ের কবিতা

মানুষ তার নিজের অস্তিত্বের জন্যেই অপরাপর মানুষের অস্তিত্বের কথা স্বিকার করে, অপরাপর মানুষের অস্তিত্ব সঙকটের মূহুর্তে প্রতিবাদি হয়ে ওঠে।

ইচ্ছে আছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে জনসনের কুশপত্তলিকা পুড়িয়ে ইউএনআইএসএ চলে যাব পৃ ১৮

সার্ত্রের সত্তাবাদ ব্যক্তিমানুষের স্বিকৃতির সমালোচনার মতোন ফালগুনী রায়ের ব্যক্তিগত বিছানা বা দুখকষ্টকেও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কিন্তু মার্কসের বিচ্ছিন্নতার সূত্র ধরে যেভাবে আমরা দ্রুত এগুতে পারি সার্ত্রের এলিয়েনেশানের তত্ত্ব ঠিক একইভাবে সমগ্রমানব সত্তার সাথে একিভূত হয়ে যায় ফালগুনী রায়ে ব্যক্তিগত বিছানায়।

সত্তার সঙকট

১. Suffering (কিয়েরকেগার্দ) > দুখ

২. Melancholy (কিয়েরকেগার্দ) > অবসাদ

৩. Depair (কিয়েরকেগার্দ) > বিপন্নতা

৪. Anguish (সার্ত্র) > সন্দেহ

৫. Nausea (সার্ত্র) > বন্দিদশা

সত্তার এই সঙকটই হলো অস্তিত্বের নেতি। অস্তিত্বের এই নেতি থেকে উত্তরণ করতে হয় ভিতরে বাহিরে সঙগ্রাম করে করে। বিপন্ন আমিকে মূক্ত করে। শূন্যতা। অস্তিত্বের এই নেতির চুড়ান্ত মূহুর্ত হলো শূন্যতাবোধ। শূন্যতা বা অসম্পূর্ণতা যা পূর্ণতা অর্জনের জন্যে সদা প্রস্তুত।