ধ্বনির ভারহীন কথকতার এক নিরুপম নকশিকাঁথা ও খানিক সক্রিয়তাবাদ ।। গৌতম চৌধুরী ।। পর্ব ০১

১.

আমি চাই কথাগুলোকে

পায়ের ওপর দাঁড় করাতে

আমি চাই যেন চোখ ফোটে

প্রত্যেকটি ছায়ার।

স্থির ছবিকে আমি চাই হাঁটাতে।

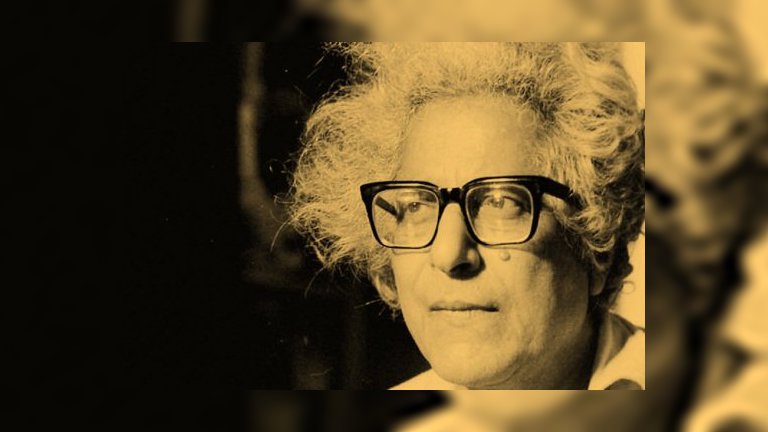

কবি হিসাবে তখন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যথেষ্ট নামডাক। কিন্তু বন্ধু দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ফরমায়েশ হইল গদ্যের জন্য কলম ধরিবার। সেই ‘উস্কানি’তে সুভাষ কিশোরপাঠ্য রংমশাল পত্রিকার জন্য কিছু গদ্য লিখিতে বাধ্য হন। পরে, সেই রচনাগুলি লইয়া প্রকাশিত হয় সুভাষের পহেলা গদ্যবহি আমার বাংলা (১৯৫১)। সেই বহিটি হইতে কয়েকটি টুকরা পড়িয়া লইয়া আমাদের এই ছোট্ট সফরটি শুরু করা যাক।

১. সুসং শহরের গা দিয়ে গেছে সোমেশ্বরী নদী। শীতকালে দেখতে ভারি শান্তশিষ্ট – কোথাও কোথাও মনে হবে হেঁটেই পার হই। কিন্তু যেই জলে পা দিলে, তখনি মনে হবে যেন পায়ে দড়ি দিয়ে কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। স্রোত তো নয়, যেন কুমীরের দাঁত। পাহাড়ী নদী সোমেশ্বরী – সর্বদা যেন রেগে টং হয়ে আছে। -গারো পাহাড়ের নীচে

২. সামনে বাবলা-বনের ভেতর দিয়ে ধু ধু করছে নদী। নাম কীর্তিনাশা। সাদা বকের মত পাল উড়িয়ে নৌকা ছুটছে সাঁই সাঁই। একতলা নীচু পাটের জমি গাঁয়ের রাস্তা থেকে গড়ান হয়ে নেমে গেছে হুই ঘাট বরাবর।

-দীপঙ্করের দেশে

৩. মাথার ওপর খাঁড়ার মত ঝুলছে উদ্যত বর্ষা। ছোটনাগপুরে পাহাড়ের জটায় জটায় এখন বন্দী হয়ে আছে দু’চার দিনের বৃষ্টির জল। জটার বাঁধন খুলতেও বেশী দেরি নেই। জঙ্গল-পাহাড় ভেঙে কবে দুরন্ত ঢল নামবে কে জানে? ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে অজয়ের দুই তীরের মানুষ।

-বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ

৪. বনের মধ্যে সরু সরু ঝরনার নদী। কাঠের বেড়া দেওয়া ছোট ছোট কুঁড়েঘর। রাস্তায় দুচারটে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। আর জনমনুষ্য নেই।

পায়ের নীচে উঁচুনীচু শক্ত পাথুরে মাটি তেতে আগুন হয়ে আছে। বিশাল বন, কিন্তু কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। দুপাশে শুধু লতাপাতা। ক্লান্ত মানুষকে ছায়া দিতে পারে এমন গাছ নেই। যুদ্ধের ঠিকেদাররা যা পেয়েছে সব চেঁছেপুঁছে নিয়ে গেছে। -শাল-মহুয়ার ছায়ায়

ছবিতে ছবিতে গাঁথা কী অপরূপ নির্ভার এই গদ্য! একজন গরজি প্রতিবেদকের নৈর্ব্যক্তিকতার সহিত লাইনের পর লাইনে যেন অবলীলায় মিশিয়া গিয়াছে শিল্পীর রূপমুগ্ধতা। বহিটির ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করিয়াছেন – ‘‘জনযুদ্ধ’ আর ‘স্বাধীনতা’র রিপোর্টার হিসেবে গ্রামে গ্রামে ঘোরার সময় এই বইয়ের অধিকাংশ মাল-মসলা যোগাড় করেছি।’

তাঁহার এই রিপোর্টার-বৃত্তিতে সামিল হইবার আগে হইতেই অবশ্য সুভাষ বাংলা কবিতার জগতে একটি সুপরিচিত নাম। কবিতাচর্চার শুরুয়াতেই তিনি ভিন্নমতের বুজুর্গদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত। শুনা যায়, তাঁহার ১৯-২০ বছর বয়সের একটি রচনা পড়িয়া খোদ সুধীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন (অবশ্যই ইংরেজিতে) – এ ছোকরা যে দেখিতেছি আমাদের টপকাইয়া যাইবে। জীবনের পহেলা কবিতাবহিতেই, মিশ্রবৃত্ত ছন্দে শব্দের ভিতরকার রুদ্ধদলের মাত্রাসংশ্লেষের বৈপ্লবিক কাণ্ড ঘটাইয়া ইতিহাস সৃষ্টি করিলেও, সুভাষের কবিতা কালে কালে যে-ভারহীন স্বচ্ছতায় গিয়া পৌঁছাইয়াছিল, মনে হয়, আগামী দিনের বাংলা কবিতার জন্য সেই রৌদ্রবাতাসের চলাচলযোগ্য উচ্চারণভঙ্গিমাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার। সুধীন্দ্রনাথের কথা এক অর্থে অবশ্যই ফলিয়াছে। সেই অনায়াস নির্ভারতার শিখরচূড়ায় নিঃসন্দেহে সুভাষ আজও অনন্য। আর, এই বাচনভঙ্গিমার ঘ্রাণে আমার বাংলা-র গদ্যরীতির মায়া এক নিবিড় আত্মীয়তায় জড়াইয়া আছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার সিদ্ধির কথা বলিতে নিয়া তাঁহার ওই গদ্যের কথা সাতকাহন করিয়া টানিয়া আনিতেছি কেন, তাহা একটু খোলাশা করা উচিত। এই গদ্যগুলির একদিকে আছে পরিবেশ পরিস্থিতির নির্মোহ উপস্থাপন, যাহা বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদনের গুণ। পাশাপাশি রহিয়াছে এক স্বাদু কথকতার ভঙ্গিমা, যাহা নিছক সাংবাদিকতাকে পিছনে ফেলিয়া হাজির করিয়াছে যেন এক গল্প-বলিয়েকে। সুভাষের পরিণত কবিসত্তাতেও আসিয়া মিশিয়াছেন একজন প্রতিবেদক ও একজন কথক। ক্রমে, প্রতিবেদক সত্তাও ঝরিয়া গিয়াছে। রহিয়া গিয়াছেন নিরুপম কথকতার নকশিকাঁথা বুনিয়া-চলা এক প্রবীণ গ্রামবৃদ্ধ। যিনি অনায়াসেই তাঁহার কথাগুলিকে তাহাদের পায়ের উপর দাঁড় করাইয়া দেন। অপর প্রান্তে ছায়ামূর্তির মতো আমরা, তাঁহার মুগ্ধ শ্রোতা। তাঁহার উচ্চারণের জাদুতে আমাদের ঘোলাটে হইয়া-আসা চোখগুলি ফোটে। দেখি, জীবন হইতে তুলিয়া-আনা স্থির ছবিগুলিকে তিনি বায়োস্কোপের মতন হাঁটাইতেছেন।

২.

বাংলাভাষার নানা প্রচলিত ছন্দকাঠামোর ভিতর বাকস্পন্দের এলাকাটি প্রসারিত করিয়া দিয়া, তরুণ বয়সের উদ্দীপনাময় সক্রিয়তাবাদী কবিতাগুলির ভিতর দিয়া পহেলা কবিতাবহি পদাতিক-এই (১৯৪০) সুভাষ মুখোপাধ্যায় পাঠকমহলে যথেষ্ট নন্দিত হন। সেই স্বীকৃতির বনিয়াদ এতটাই মজবুত ছিল যে, তাঁহার নামের সহিত পদাতিক-কবি অভিধাটি যেন চিরজীবনের মতোই লেপ্টাইয়া গেল।

কিন্তু পদাতিক-এর এই সাফল্য, এক প্রকৃত পথিকতা-তাড়িত কবির মতোই, তাঁহাকে বেশিদূর গ্রস্ত করিয়া রাখিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ভিতরে ভিতরে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকাশভঙ্গিমার তত্ত্ব-তালাশ চলিতেছিল। এই সময়, তিনি প্রথমে জনযুদ্ধ (১৯৪২) ও পরে স্বাধীনতা পত্রিকায় (১৯৪৬) সাংবাদিক হিসাবে যুক্ত হইয়াছেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের মর্মন্তুদ প্রহরগুলিতে বাংলাদেশের নানা প্রান্তে ঘুরিয়া-বেড়ানো সেই প্রতিবেদক অভিজ্ঞতার দস্তখত পড়িয়াছে তাঁহার সমসাময়িক কবিতাতে –

শতকোটি প্রণামান্তে

হুজুরে নিবেদন এই –

মাপ করবেন খাজনা এ সন

ছিটেফোঁটাও ধান নেই।

মাঠেঘাটে কপাল ফাটে

দৃষ্টি চলে যত দূর

খাল শুক্নো, বিল শুক্নো

চোখের কোলে সমুদ্দুর।

হাত পাতব কার কাছে কে

গাঁয়ে সবার দশা এক

তিন সন্ধে উপোস দিলাম

আজ খাচ্ছি বুনো শাক

পরনে যা আছে তাতে

ঢাকা যায় না লজ্জা

ঘটি বাটি বেচেছি সব

আছে বলতে ছিল যা। – চিরকুট, চিরকুট, ১৯৪৬

বাংলাদেশের সেকালীন ধ্বংসছবিগুলি তুলিয়া ধরাই হয়তো ছিল বিবেকের ইশারা। কিন্তু একথা টের পাইতে কবির খুব একটা দেরি হয় নাই যে, সমসময়ের আর্তিকে ধরিবার জন্যও কবিতার লাগে এক দূরাভিসার, এক প্রাকৃতিক উদ্ভাসের বিমূর্ততা –

একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে

আগুনের নীল শিখার মতো আকাশ

রাগে রী-রী করে, সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে

দুরন্ত ঝড়, মেঘের ধূম্র জটা

খুলে খুলে পড়ে, বজ্রের হাঁকডাকে

অরণ্যের সাড়া, শিকড়ে শিকড়্বে

পতনের ভয় মাথা খুঁড়ে মরে

– একটি কবিতার জন্যে, অগ্নিকোণ, ১৯৪৮

অগ্নিকোণ-এর ভিতর দিয়া কবির সফরের এই পহেলা বৃত্তটি সম্পূর্ণ হইল বলা যায়। কাব্যিক সক্রিয়তাবাদের প্রত্যক্ষতার খানিক বাহিরে আসিয়া, এক নতুন ভাষার দেখা পাওয়া গেল ফুল ফুটুক (১৯৫৭) কবিতাবহিতে। যেন অগ্নিকোণ-এর রাগে রি রি করা আগুনের শিখা ক্রমে প্রশমিত। সমুদ্রে ডানা-ঝাড়া দুরন্ত ঝড় প্রায় শান্ত। মেঘের ধূম্রজটার খুলিয়া খুলিয়া পড়া বা বজ্রের হাঁক্ডাকও কম। দিগন্তে শুনা যায় এক নতুন আহ্বান – ‘বজ্রকে বধির করে তুমি আমায় ডাকছ’। সেই আহ্বানে সাড়া দিবার তরিকাটিতেও ধরা পড়ে লক্ষণীয় বদল –

আমি আসছি –

দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে আমি আসছি।

সঙিন উদ্যত করছ কে? সরাও।

বাধার দেয়াল তুলছ কে? ভাঙো।

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আমি আনছি

দুরন্ত দুর্নিবার শান্তি।। – আমি আসছি, ফুল ফুটুক, ১৯৫৭

ফুল ফুটুক-এর কবিতাগুলির রচনা শুরু হইয়াছিল ১৯৫১তেই। অর্থাৎ, আমার বাংলা-র প্রকাশকালের সমান্তরালে। মাত্রই কয়েক বছরের ব্যবধানে দুনিয়া অবশ্যই বদলাইয়াছে। হয়তো বৈপ্লবিক জনযুদ্ধের বদলে শান্তিই তখন বেশি অভিপ্রেত। তাহার চেয়েও বড় ব্যাপার হইল কবি নিজে কতটা বদলাইয়াছেন। আবার, কবির পরিবর্তনের চেয়েও বড় ব্যাপার হইল, কবির উচ্চারণে কত আকাশপাতাল বদল ঘটিয়া গিয়াছে! আর বদল একবার শুরু হইলে, পাহাড়ি ঢাল বাহিয়া গড়াইয়া-পড়া নদীর মতো, নানান শাখা-প্রশাখার বিস্তারে বিচিত্র রূপ ধরিতে ধরিতে, তাহা চলিতেই থাকে। কবিতার বাচনে আমি-র কর্তৃত্ব ক্রমেই ঘুচিয়া যায়। যেটুকু থাকে, তাহা কথকের ভূমিকা। পরবর্তী কবিতাবহি যত দূরেই যাই -তে (১৯৬২) দেখি, ‘ঢেউয়ের মালা-গাঁথা’ এক মুখশ্রীর আভা সুভাষের কবিতায় সেই শতাব্দীবাহিত কথকতার মায়াবী আলো ছড়াইয়া দিতেছে –

১. তারপর যে-তে যে-তে যে-তে

এক নদীর সঙ্গে দেখা।

পায়ে তার ঘুঙুর বাঁধা

পরনে

উড়ু-উড়ু ঢেউয়ের

নীল ঘাগরা।

সে-নদীর দুদিকে দুটো মুখ

এক মুখে সে আমাকে আসছি ব’লে

দাঁড় করিয়ে রেখে

অন্য মুখে

ছুটতে ছুটতে চলে গেল। – যেতে যেতে, যত দূরেই যাই

২. আমি যত দূরেই যাই

আমার সঙ্গে যায়

ঢেউয়ের মালা-গাঁথা

এক নদীর নাম –

আমি যত দূরেই যাই। – যত দূরেই যাই, ঐ

অন্যদিকে, প্রতিবেদকের নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনা যে ছবিতে ছবিতে কতদূর বাঙ্ময় হইয়া উঠিতে পারে তাহারও নজির আমাদের বিমূঢ় করে –

পশ্চিমের আকাশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে

যেন কোনো দুর্ধর্ষ ডাকাতের মতো

রাস্তার মানুষদের চোখ রাঙাতে রাঙাতে

নিজের ডেরায় ফিরে গেল

সূর্য।

তার অনেকক্ষণ পরে

সরজমিন তদন্তে

দিনকে রাত করতে

যেন পুলিশের

কালো গাড়িতে এল

সন্ধ্যা।

আলোটা জ্বালতেই

জানলা দিয়ে বাইরে

লাফিয়ে পড়ল

অন্ধকার।

পর্দাটা সরাতেই

ভয়চকিত হরিণীর মতো

আমাকে জড়িয়ে ধরল

হাওয়া।। – দিনান্তে, ঐ

৩.

কথকতাই যেখানে আঙ্গিক, যোগাযোগের ভাষাটিও সেখানে যাহার-পর-নাই নির্ভার হইয়া উঠিতে চাওয়াই স্বাভাবিক। সুভাষের কবিতা তাই ক্রমেই মৌখিকতার সৌন্দর্যের দিকে কদম কদম করিয়া আগাইয়া আসিয়াছে। সেই মৌখিক জবানের এক প্রধান লক্ষণ হইল, তথাকথিত অ-তৎসম শব্দ। অর্থাৎ বাংলা শব্দই (তদ্ভব + কৃতঋণ + দেশি) সেখানে দলে ভারি। লিখিত বাংলায় তৎসমের উপর নির্ভরশীলতায় আমরা নাচার হইলেও, ভাষাতাত্ত্বিকদের হিসাব মোতাবেক আমাদের মুখের ভাষায় তাহার ব্যবহার মাত্রই ১৭%। মাত্র এক যুগ (গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় ধরিলে ১৪ বছর) সময়ের ব্যবধানে রচিত সুভাষের দুইটি কবিতার শব্দব্যবহার পরখ করিলে দেখা যায়, কীভাবে তিনি ব্যাপক তৎসম নাকচের দিকে ঝুঁকিয়াছেন।

প্রথমে, অগ্নিকোণ কবিতাবহির ‘মিছিলের মুখ’ শিরোনামের কবিতাটির কিছু অংশ পড়িয়া লই –

মিছিলে দেখেছিলাম একটি মুখ,

মুষ্টিবদ্ধ একটি শাণিত হাত

আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত;

বিস্রস্ত কয়েকটি কেশাগ্র

আগুনের শিখার মতো হাওয়ায় কম্পমান।

ময়দানে মিশে গেলেও

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের ফেনিল চূড়ায়

ফস্ফরাসের মতো জ্বল্জ্বল্ করতে থাকল

মিছিলের সেই মুখ।

এই কবিতার মোট শব্দসংখ্যা ১৭০। ব্যবহৃত তৎসম শব্দের সংখ্যা ৪৫। তাহাদের ভিতর মুষ্টিবদ্ধ, নিক্ষিপ্ত, বিস্রস্ত, কেশাগ্র, কম্পমান, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ, ছত্রাকার, উজ্জীবিত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নিষ্কোষিত, উদ্বেলিত, শৃঙ্খলমুক্ত ইত্যাদি ভারি ভারি প্রাবন্ধিক শব্দও হাজির। কয়েকটি শব্দ একাধিক বার ব্যবহার হওয়ায় তৎসম-প্রয়োগ ঘটিয়াছে মোট ৫৪ বার। অর্থাৎ তাহাদের উপস্থিতি মোট শব্দ-ব্যবহারের ৩১.৭৬%।

এইবার আমরা দেখিয়া লই যত দূরেই যাই গ্রন্থের ‘যেতে যেতে’ শিরোনামের কবিতাটি। ইহার অংশবিশেষ আমরা ইতোমধ্যেই পড়িয়াছি। এই কবিতার মোট শব্দসংখ্যা ২২১। তাহার ভিতর যে-তৎসমগুলি আসিয়াছে সেগুলি সবই প্রায় আমাদের আটপৌরে আলাপের শরিক। যেমন – নদী, সঙ্গ, নীল, মুখ, এক, কাণ্ড, ভয়, আরম্ভ, বন, আলো, প্রকাণ্ড, স্বর্গ, পরমাসুন্দরী, রাজকন্যা, আশা, জীবন ও ব্যাপার। মাত্রই এই ১৭টি! কয়েকটি শব্দের একাধিক প্রয়োগ আমলে লইলে, তৎসম ব্যবহারের সংখ্যা একুনে ২২। অর্থাৎ, এই কবিতায় মাত্রই ৯.৯৫% তৎসম শব্দের প্রয়োগ ঘটাইছেন কবি, যাহা এমন কি শহুরে কথ্য বাংলার গড় হইতেও ঢের কম।

ইহা তো গেল শব্দ ব্যবহারের নিরিখে লৌকিক বাচনের দিকে আগাইয়া আসার এক নজির। ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবেও তাঁহার কবিতা ক্রমেই ঝরাইয়া ফেলিয়াছে শব্দের অন্তর্গত ঝাঁকুনিগুলি। অথচ নিতান্ত তরুণ বয়সেই তিনি বিপরীত সিদ্ধির অজস্র নমুনা রাখিয়া গিয়াছেন –

১. নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী; ট্যাঁকে টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি।

মাংসের দুর্ভিক্ষ নইলে ঋষি মনে হত হাবভাবে।

বিকৃতমস্তিষ্ক চাঁদ উল্লাঙুল স্বপ্নে অশরীরী।

– নির্বাচনিক, পদাতিক

২. মেরুদণ্ডের কাছে ঈপ্সিত খাড়া ইস্পাত

বোম্বেটেদের টুঁটি যেন পায় জিঘাংসু হাত

বীর্যবানের বিজয়ের পথে খোলা সব লোক

দিকে দিকে শ্যেনদৃষ্টিকে, দেখো, মেলে সাধু বক।

– চীন : ১৯৩৮, ঐ

এইসব কবিতায় আছে রুদ্ধদলের সংঘাত হইতে তৈয়ার হওয়া ধ্বনির উল্লম্ফন। যুক্তব্যঞ্জনময় তৎসম শব্দের পাশাপাশি ‘ট্যাঁকে টুকরো’ বা ‘বোম্বেটেদের টুঁটি’-র প্রাকৃত প্রয়োগেও রুদ্ধদল সঞ্জাত ধ্বনির সেই উচ্চাবচতা বহমান। কালক্রমে কবি তাঁহার রচনায় সেই রুদ্ধদল ব্যবহারের অনুপাতটিই কমাইয়া আনিলেন। বিশেষত শব্দের মধ্যবর্তী রুদ্ধদল। আনুপাতিকভাবে মুক্তদলের প্রয়োগ বাড়িল।

আমরা সকলেই জানি রুদ্ধদলগুলি ব্যঞ্জনধ্বনিতে আসিয়া শেষ হয়, আর মুক্তদল সবসময়ই স্বরান্তিক। প্রকৃতিগতভাবেই বাংলাভাষা স্বরধ্বনিপ্রবণ হওয়ায় আমাদের হরহামেশার ঘরোয়া আলাপচারিতায় স্বরান্তিক মুক্তদলের ব্যবহারই বেশি। লোক-কাহিনির তানপ্রধান সুরে তো রুদ্ধদল প্রায় চোখেই পড়ে না। সেখানে, যাহাকে বলে স্বরধ্বনির জয়জয়াকার। যাহাতে টানিয়া টানিয়া পড়িলে কাহিনির বেশ একটি আবেশ তৈরি হয়। পাঠকেরও মরমে গিয়া পশে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও তাঁহার কবিতায় ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এই লোকায়ত ঢঙটিই এস্তেমাল করিলেন। ধ্বনি-নকশার এই বদলটি কিছুটা টের পাইবার জন্য আগের নমুনা দুইটিকেই বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত ‘মিছিলের মুখ’ শিরোনামের কবিতাটির ৯টি পঙ্ক্তি আর ‘যেতে যেতে’ শিরোনামের কবিতাটির ১১টি পঙ্ক্তিতে ব্যবহৃত শব্দান্তিক রুদ্ধদল, শব্দের অন্তর্গত রুদ্ধদল, আর মুক্তদলের ব্যবহারের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যাক।

মিছিলের মুখ যেতে যেতে

সংখ্যা শতাংশ সংখ্যা শতাংশ

উদ্ধৃত পঙ্ক্তি ৯ ১১

উপস্থিত শব্দ ৩৪ ৩৭

মোট দল ৮৬ ৭২

শব্দান্তিক রুদ্ধদল ১৬ ১৮.৬% ১২ ১৬.৬৭%

শব্দের অন্তর্গত রুদ্ধদল ১৯ ২২.১% ৭ ৯.৭২%

মুক্তদল ৫১ ৫৯.৩% ৫৩ ৭৩.৬১%

প্রিয় পাঠিকা প্রিয় পাঠক, আপনাদের মনে এ-সওয়াল জাগা স্বাভাবিক যে, এইসব পরিসংখ্যান সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার প্রাণবস্তুটি বুঝিতে আমাদের কীভাবে সাহায্য করিতে পারে! সবিনয়ে বলি, বিষমধ্বনির সমন্বয়ে ধ্রুপদী ঝংকার সৃষ্টির বদলে, বাংলাভাষার স্বরধ্বনিপ্রবণতার উপর জোর দিয়া সুভাষ কীভাবে কবিতায় লোককাহিনির ভুলিয়া-যাওয়া সুরের জাদুটি লইয়া আসিয়াছেন, উপরের সারণিটি তাহা খানিক ধরাইয়া দেয়। পহেলা তো দেখিতেছি, প্রথম উদাহরণ হইতে দ্বিতীয়টিতে মুক্তদল অর্থাৎ স্বরান্তিক দলের অনুপাত যথেষ্ট হারে বাড়িয়াছে। দোসরা, শব্দান্তিক ও শব্দের অন্তর্গত মিলিয়া মোট রুদ্ধদল অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত দলের অনুপাত কমিয়াছে আরও বেশি হারে। অর্থাৎ স্বরধ্বনির দাপট বাড়িয়াছে, ব্যঞ্জনধ্বনির কমিয়াছে। আর তেসরা, যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, শব্দের অন্তর্গত রুদ্ধদল লক্ষণীয় হারে কমিয়া গিয়াছে। এই তেসরা ঘটনাটি এত উল্লেখযোগ্য কেন? কারণ শব্দের শেষে রুদ্ধদল থাকিলেও, মুখের কথায় তাহার উচ্চারণ প্রায়শই এলাইয়া পড়ে। ফলে আলাপে তানপ্রধানতা বহাল থাকে। কিন্তু শব্দের মাঝখানের রুদ্ধদলগুলি ওইভাবে এলাইয়া না-গিয়া প্রায়ই সংশ্লেষিত হইয়া ধ্বনির তির্যকতা সৃষ্টি করে। তাহাতে কথকতার সুর ব্যাহত হয়। কাজেই শব্দের মাঝে-থাকা রুদ্ধদলের ব্যবহার কমিয়া-আসা মানেই কবিতার পাঠবস্তু হইতে ধ্বনির ভার কমিয়া যাওয়া। কবিতা হইতে এইভাবে ধ্বনির ভার কমাইয়া দেওয়া সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি অনন্য এবং অননুকরণীয় কীর্তি।

তৎসম শব্দের সংখ্যা এবং কথা হইতে ধ্বনির ভার কমাইয়া আনার পাশাপাশি, সুভাষ তাঁহার কবিতায় ব্যাপকভাবে নানান লৌকিক লব্জ এস্তেমাল করিলেন। সেসবের ভিতর আছে শব্দদ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ, সমাসোক্তি ও টা-নির্দেশকের ব্যবহার ইত্যাদি। বাক্যের উপস্থাপনায় আত্তীকৃত হইয়াছে ঘরোয়া ঢঙ, এমন কি ফেরিওয়ালার কথনভঙ্গিমাও – ‘এখুনি/ বাসন-ধোয়া জলে/ নিজের মুখ দেখবে/ ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার আরো একটি সকাল’, ‘দুপাশে পাখির ডানার মত দুটো হাত/ দোলাতে দোলাতে/ মাটিতে ড্যাং ড্যাং করে হেঁটে যাবে’, ‘চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল/ আ মরণ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!’, ‘লোকগুলোর চোখ চকচক করে উঠল’, ‘পৃথিবীতে গাঁক গাঁক করে ফিরছে/ যে দাঁত-খিঁচোনো ভয়’, ‘গাড়ি এখন ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলেছে’, ‘ঘোড়াগুলো বাঘের মতো খেলছে’, ‘কড়ার গায়ে খুন্তিটা/ আজ একটু বেশি রকম নড়ছে/ ফ্যান গালতে গিয়ে/ পা-টা পুড়ে গেল’, ‘শাশুড়ি বিড়বিড় বিড়বিড় করে মালা জপছেন,/ বউ গটগট গটগট করে হেঁটে গেল’, ‘বুঝলে মুখুজ্যে, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না/ আড় হয়ে লাগাতে হবে’, ‘দজ্জাল ঘড়িটা/ একদিন আমায় বাজিয়ে দেখে নেবে ব’লে/ টিক টিক শব্দে শাসিয়েছে’, ‘যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে সুশীলা-ফুসিলা – ’, ‘এ লাইনে/ যদি কোনো ভদ্রলোকের আবশ্যক হয়।/ বলবেন ।।’ ইত্যাদি।

চলবে….

আষাঢ় ১৪২৬

গৌতম চৌধুরী ।। gc16332@gmail.com